本文作者:陆昌友

编者按:图书馆自2020年4月设立“文军长征——浙大西迁研究”栏目以来,已经陆续推出了十六期,获得师生好评。本期我们继续推出陆昌友老师的作品《依稀前事 永忆弗谖——竺可桢校长在遵义浙大琐记》,让我们一起来了解文军长征——浙大西迁时期,竺可桢校长在遵义浙大的办学故事。

命名于1927年夏天的国立浙江大学,在到1949年新中国成立前的22年间,经历了五位学界“大咖”执掌校印。仅1927年到1936年,短短的九年时间,就换了四位校长,即蒋梦麟、邵裴子、程天放、郭任远,若“走马灯”似的。只在1936年4月,因浙大师生掀起“驱郭”(驱除时任校长郭任远)风潮,由时任中央研究院气象研究所所长的竺可桢“临危受命”,独力支撑,一直到1949年4月悄然隐退,渡过了整整十三年的时光。而竺可桢长校浙大的十三年,有两年多的光阴是在辗转西迁、颠沛流离中艰难渡过的。只在到落脚时为抗战大后方的遵义、湄潭,才总算获得一个相对安静的办学环境,差可安放下一张平静的书桌,用将近七年的时间,让浙大在艰难困苦中破茧成蝶、华丽转身,崛起、发展为享誉中外的名校,取得足以让世人刮目相看的办学业绩。

在竺可桢校长麾下执教十余年的著名遗传学家谈家桢教授深有感触地说:“晚清以来,在我国近代史上大力提倡科学精神,办理大学影响深远、成绩卓著的当推蔡元培先生和竺可桢先生。而竺先生办学更为艰苦,因为蔡先生办大学在平时,而竺先生则在国事蜩螗的战时啊!”无独有偶,同在竺校长麾下执教、被称作“数学之王”的苏步青教授也拿竺可桢校长与蔡元培先生相比,称“两人都是中国近代教育史上最伟大的大学校长”。

一、求是精神的倡导者

抗战胜利前夕,竺可桢校长在修改国文系教授王焕镳原创的“国立浙江大学黔省办学校舍记”时,这样写道:“余乃倡(原文用“提手”旁的古体,就连《竺可桢全集》都将其误为“揭”字——笔者注)求是二字,以与多士共勉焉”。

竺可桢校长“独具只眼”“审思熟虑”,1938年11月19日,在广西宜山召开的第十九次校务会上,提议以“求是”为浙大校训,得到与会者认同。

次年2月,竺可桢校长又以《王阳明先生与大学生的典范》为题、对一年级学生的演讲中,阐述了“博学之、审问之、明辨之、慎思之、笃行之”的“求是”内涵,提出“冒百死、排万难以求真知的“牺牲”精神。

1940年初,刚到遵义,竺可桢校长就于2月12日在位于白农路较场坝的陆军大学发表《科学与革命》的演讲,阐明“日日新,又日新,川流不息”的“革命”精神。

接着,分别于6月15日、8月16日第十三届毕业生的茶话会和毕业典礼上,竺可桢校长语重心长地告诫即将走上社会的莘莘学子:“不当以钱为目的,要当以服务为主旨”;“处处应以国家社会为念”。这就使“服务”“爱国”两种精神余音绕梁,不绝于耳。经《校刊》第47期、55期分别刊载,更是跃然纸上、深入人心。

1941年5月9日,竺可桢校长“晨六点起,今日未至学校。预备‘近代科学之精神’演讲,计自晨迄晚写八页。”下午六点,在何家巷十五号教室,竺可桢校长经过精心准备的重要演讲开讲了。他探赜索微、旁征博引,将求是精神的核心内容,即“只问是非,不计利害”的“科学”精神发挥得淋漓尽致。随后,竺校长对演讲稿认真修改,并将标题改为《科学之方法与精神》,于同年8月在浙大史地系创办的《思想与时代》创刊号上发表,使之至今仍然成为指导浙大师生言行的圭臬。

笔者注意到:竺可桢校长所倡导的求是精神与当今中国共产党精神谱系中的科学家精神密不可分且一脉相承。

至于践行求是精神的另一重要载体——浙大校歌,则是1938年底,在宜山由竺可桢校长敦请讲学于浙大的国学大师马一浮写好歌词,却因诸多因素,未能谱曲。一直延宕至1941年6月14日,在何家巷由竺可桢校长主持召开的第100次行政谈话会,才旧话重提,决定“将马湛翁(一浮)先生所编校歌歌词,函请应尚能先生试作歌谱。”旋即,由竺校长寄往上海。很快,曲谱完成寄回遵义,经湄潭、遵义两地的浙大学生合唱队试唱,竺校长以“校歌为一校精神之所附丽,其有严肃性可知,故学生必善歌之,即至卒业离校,二三校友晤对时,亦可于引吭唱和中,依稀前事,永忆弗谖也”加以强调,国文系主任郭斌龢作《本校校歌释义》加以阐释,最终得以确定、传唱至今、历久弥新。

二、科学管理的践行人

“民主办学,教授治校”,是竺可桢校长始终奉行的办学理念。当其时,浙大校级领导仅竺可桢校长一人。学校的重大决策,必须竺可桢校长说了才算,但也不是他一个人说了就算。按竺校长的说法:“浙大之精神焉,‘求是’二字,向来以研究学术为重,校务则向由教授会主持,此乃浙大之民主。本人亦崇信民主精义,故一切校务,以依校务会议之决定而执行。”

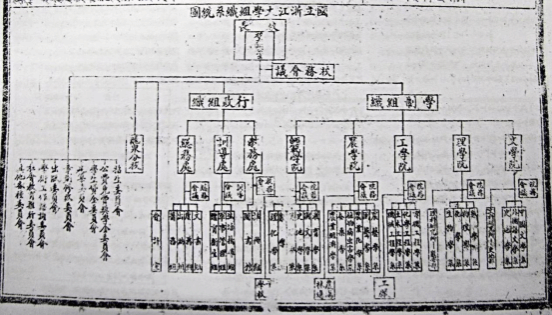

从1940年8月31日刊行的《国立浙江大学校刊》(复刊)第五十七期所刊“浙江大学组织系统图”当中,就可了解个中端倪:

作为浙大决策机构的校务会议,学制上由文、理、工、农、师范五院院长和各系主任(含永兴一年级主任)组成;行政上则有教务、训导、总务三处处长加上会计室主任参与。而这些人,除总务处长、会计室主任外,无一不是响当当的教授,其中还有不少曾留学哈佛、剑桥等名校的“海归”。此外,每年还会从未任职的教授、副教授当中,以民主选举的方式,公推十至十二人为校务会议成员,参与校务决策、民主管理。浙大遵湄办学期间召开的十九次校务会(第三十次至第四十八次),就是由这些教授直接参与、有职有权地进行的。这可是竺可桢校长上任伊始就立下的不成文规矩,在他长校浙大十三年中,一直坚持不变。仅以“求是”校训形成过程为例:先由校长竺可桢提议,随即时任教务长郑宗海、国文系主任郭斌龢附议,最后全体与会人员通过。正是这样的规范程序,确保了重大决策的民主性和科学性。

根据学校管理的需要,设立若干特设委员会,也是竺可桢校长“民主办学,教授治校”理念实施的又一重要平台。

1940年在遵义,就设置了十五个这样的委员会。分别是:训育委员会、训导会议常务委员会、建筑委员会、出版委员会、情报委员会、图书委员会、消防救护委员会、季刊编辑委员会、章则修改委员会、公费免费奖学金委员会、贷金委员会、社会教育推进委员会、师范学院实验学校筹备委员会、防空委员会、师范学院季刊编辑委员会。这些委员会的主席分别由竺可桢、张绍忠、梅光迪、李熙谋、王琎、张其昀、王国松等人担任或兼任,前三个委员会就由竺可桢校长一个人任主席。

到1943年,特设委员会由十五个调整为十个。除保留训导、建筑、出版、特设、章则修改、社会教育推进六个外,新增歌剧与歌咏、演说与论文竞赛、预算、教职员福利四个。调整后的特设委员会构成如下:

1.出版委员会(主席:史地系教授谢幼伟);

2.图书委员会(主席:教务长张绍忠);

3.建筑委员会(主席:校长竺可桢);

4.歌剧、歌咏委员会(主席:文学院院长梅光迪);

5.演讲论文竞赛委员会(主席:工学院代院长王国松);

6.社会教育推进委员会(主席:教育系教授王倘);

7.章则修改委员会(主席:心理学教授黄翼);

8.教职员福利委员会:(主席;文学院院长梅光迪);

9.预算委员会(主席:校长竺可桢);

10.训导委员会(主席:训导长郭斌龢)。

有校务会议四十来位精英团队代表人物的鼎力相助,有若干特设委员会核心成员尽职尽责的高效运作,再加上类似“办公会”的行政谈话会(原则上每周一次。浙大在遵义七年间,即召开256次。竺可桢校长在校时,由他当然主持;一旦他外出公干,则由他委托的代理校长主持),浙大遵湄办学近七年,“一校三地”的格局得以持续,教学秩序有条不紊,学术科研成绩斐然,后勤运作井然有序,不能不归功于竺校长坚持实施的“民主办学,教授治校”的科学管理。

在训导长一职的聘用上,竺可桢校长就曾顶着来自教育部的压力,坚持“资格极好,于学问、道德、才能为学生所钦仰而能教课者为限”的标准,选用了并不是国民党员的费巩担当此任。哪怕只有短短半年时间,亦足见竺校长实施“民主办学,教授治校”的胆识与气魄。

三、学术科研的领头雁

身为一校之长的竺可桢,在艰难的办学环境中,上管“天文地理,下管鸡毛蒜皮”。事无巨细,都得亲力亲为。但哪怕俗务缠身,经常忙得焦头烂额,他也把学术科研摆在突出、重要的位置,时时放在心上,事事抓在手上。每周一上午循惯例安排的纪念周一个小时时间,就是他组织宣讲时政、激励人生、畅话学术的载体;每学期的开学、毕业典礼,重大节日纪念活动,他都会或慷慨陈辞、挥斥方遒,或语重心长、循循善诱,给浙大师生以正确的引导。

据不完全统计,浙大遵湄办学近七年间,竺可桢校长先后发表各类篇幅虽长短不一,内涵却深刻隽永的演讲不下二十次。好些演讲本身就是他精心准备的学术论文。譬如1940年2月12日在陆军大学发表的《科学与革命》、1941年5月9日在何家巷15号教室所讲的《科学之方法与精神》、1945年8月22日在何家巷三号暑期演讲会上讲述的《为什么中国古代没有产生自然科学》等。

竺可桢校长身为庚款留学哈佛的气象学博士、卓有建树的气象学家,长期兼任气象研究所所长,他不光忙里偷闲,为《中国之温度(本编)》一书作序、撰写说明,而且想方设法,象挤牙膏似的硬生生挤出时间来,完成了他的重要专业著述《二十八宿起源之时代与地点》。尽管“一年未搦管作文,极觉生疏”,于1944年5月25日夜间在碓窝井九号寓所开始的“爬格子”,一直持续半个多月,直到6月11日晚十一点半,这篇“共45页,约一万六千字”的论文,总算大功告成。

尽人皆知的《国立浙江大学黔省校舍记》,就是竺可桢校长委托国文系教授王焕镳撰写初稿,自己逐字逐句斟酌、推敲、删改确定以后,镌刻成碑、流传于世、警醒后人的。

在竺可桢校长的极力倡导和身体力行下,浙大每学期都会有若干的学术活动举行。其中,规模较大、影响较深的至少有三次。

一次是1941年12月20日下午,在遵义柿花园一号的教职员俱乐部,由浙大史地系召开的“徐霞客逝世三百周年纪念大会”,包括子弹库库长苏绍文、国文系主任郭斌龢等在内的浙大师生80余人参加。张其昀、叶良辅、方豪、任美锷、黄秉维、谭其骧等专家、学者均有论文宣读,竺校长则作了《徐霞客之时代》的演讲。

另一次是20天后的1942年元月11日,在湄潭财神庙10号教室,浙大物理学会举办“伽利略逝世三百周年纪念会”。一天的会议,竺可桢校长自始至终参加,并以《伽利略对于天体学之贡献》为题,作了半个小时的演讲。胡刚复、王淦昌、程石泉、解俊民、方豪等专家、学者亦宣读了各自的论文。

再一次是1944年10月25至27日,“中国科学社湄潭社友会年会暨中国科学社成立三十周年纪念大会”在湄潭文庙大成殿举行。包括英国科学史家、时任中英科学合作馆负责人的李约瑟博士在内的39名社员出席,竺可桢校长在会上就四个月前完稿的“二十八宿之起源”一文作一个半小时的演讲。值得注意的是,十二年后的1956年9月3日,时任中国科学院副院长的竺可桢率团参加在佛罗伦萨举行的第8次国际科学史大会上,他宣读的论文也是“二十八宿之起源”。足见竺可桢忙里偷闲在遵义草拟的这篇论文有多么重要!

浙大在遵义、湄潭期间,先后创办了《浙大师院集刊》《思想与时代》等刊物6种,复刊了《国立浙江大学校刊》《浙大青年》等刊物7种。这些刊物,无一不凝聚着竺可桢校长的心血。譬如为扶植西迁途中新建的师范学院,竺可桢校长力主设立了以该院院长王琎为主席,梅光迪、张其昀、郭斌龢、陈剑翛、苏步青等精英为成员的“师范学院季刊编辑委员会”,力促此季刊于1940年6月在遵义创刊。而此刊物的“发刊词”也出自竺可桢校长的手笔。至于浙大史地系创办的《思想与时代》,从一开始竺校长就给予了足够的关注,该刊“创刊号”头条首发的就是他的力作《科学之方法与精神》。后来,他又数次在这个声誉日隆的刊物上发表文章。其中:《二十八宿起源之时代与地点》一文就首发于《思想与时代》第三十四期。

竺可桢校长有一个很好的习惯,每到一个地方,他都会想方设法去找到当地的地方志书、相关典籍认真阅读。正是这个习惯,使他对遵义这座古城悠久的历史、厚重的文化有了详细的了解、深刻的认识。当他在阅读中了解到清道光年间由郑珍、莫友芝编纂的《遵义府志》被梁启超称作“天下第一”、民国时期由杨恩元、赵恺编纂的《续遵义府志》列为志书翘楚后,就萌生了要由浙大为遵义再修“府志”的念头。

1941年7月2日,在老城水峒街三号的史地研究部茶话会上,竺可桢校长针对史地系已有九名研究生、且“均已着手研究专题”的实际情况,提出“希望史地研究室能为遵义、湄潭作一地方志”的要求。他还强调“以地形、气候均属现成材料,加以农产、水利、土壤、矿业等等,并不须费大力即可成为专书矣”。

1942年元月4日,竺可桢校长在新城何家巷五号楼上新开的阅览室举行茶话会,招待专员高文伯、县长孔福民、子弹库库长苏绍文等遵义政要,浙大各学院院长、系主任参加。竺校长当众宣布,浙大史地系将为遵义再编一部“府志”。

时隔四个年头,竺可桢校长对此事一直记挂在心,未曾放下。1946年2月5日,在子弹库校长办公室会议室召开的第291次行政谈话会上,主持会议的竺校长报告的第一件事情就是“本校离遵在即,拟编著《遵义新志》一书,以留纪念。遵义县府可补助印制”。新任浙大文学院院长的张其昀即为此书主编。

1948年5月,浙大东归两年以后,寄托着竺可桢校长厚望,凝聚着浙大史地系师生心血的《遵义新志》在杭州出版。心愿已了,大喜过望。竺校长在6月10日,迫不及待地将散发着油墨清香的《遵义新志》寄给了他远在遵义的房东、老城杨柳街碓窝井九号的主人傅梦秋。

四、浙大学生的好“保姆”

1949年3月6日的“竺可桢日记”中有这么一句:“晚学生自治会为余庆祝六十寿辰,余辞不往。”就是这个由学生自发组织、没有“寿星”到场的生日晚会,“参加的人数超过任何一次晚会的记录”。晚会上,同学们展示了一面赫然写着“浙大保姆”四个大字的锦旗,要献给竺可桢校长,以表达他们对艰难长校十三年、爱生如子的老校长那份敬仰、挚爱的深情。

浙大学生“倒孔”游行前夜,得知消息的竺可桢校长忧心如焚。第二天清晨六点半,天还未亮,他就急匆匆赶到子弹库校长办公室,会同教务长张绍忠、文学院院长梅光迪、师范学院院长王琎等商量,如何保护学生,最好不要作无谓的牺牲。随即派人去知会专员高文伯,嘱其约束军警不与学生冲突。很快,他又赶到学生集聚的何家巷,和训导长张其昀一道,苦口婆心地规劝学生千万不要有过激行为,危及自身安全。眼看劝阻不成,竺校长毅然走在游行队伍最前头,与学生一起行进,确保了游行学生的安全。

“倒孔”游行发生在被称为“模范县”的遵义,让蒋介石大为恼火,向遵义步兵学校发来“关于学校纪律需严加整顿”的电报,要步校政治部对浙大学生“秘密监察”,并作好“随时处置一切之准备”。竺可桢校长顶着压力,想方设法保护学生。他以冻疮严重、行走不便为由,拒绝参加步校传达蒋介石密电的会议;他应学生请求,推迟发布处分布告的时间,使得被列入黑名单的“黑白文艺社”成员陈天保及时逃离遵义,免遭抓捕。

紧接着,“黑白文艺社”成员王蕙、社长何友谅相继被秘密逮捕,“质与能自然科学社”成员陈海鸣被传讯。虽然陈海鸣经审讯后很快获释,何友谅、王蕙二人却在遵义短暂拘押后,押往贵阳,屈打成招后送进重庆青木关附近的集中营关押。竺可桢校长四处打探,多方奔走,倾力营救,妥善安置。1943年5月29日凌晨,出差重庆的竺可桢校长腹泻未愈,五点即起,六点半赶到北碚车站,候车一小时。下车后步行七八华里,总算到达关押何友谅、王蕙的集中营(对外称战时青年训导团),这已经是他第二次来此啦。第一次是九天前,因“时迟未果”。在那里见到已被关押一年多的王蕙,并交谈半小时。失望的是未能见到因越狱被抓回单独拘禁的何友谅。后来,王蕙经竺校长担保获释,在北碚的复旦大学完成学业。

1943年7月,得知国民党遵义县党部以共产党嫌疑为由、经常将浙大女生卞妽传至县党部审讯的消息后,竺可桢校长明确告诉外文系教授黄尊生夫妇,要他们转告卞妽,今后如果再有传问,可以拒绝前往。

1941年秋季,机械系学生马国钧,通过自由投票,成为唯一选择竺可桢校长作为进德修业导师的同学。初次见面,是竺校长和蔼可亲、平易近人的谈吐让他惶恐忐忑的心得以平静;“随时有事来找我,不必先问过诸葛秘书”的许诺,更是让他受宠若惊。四时八节,被竺校长邀至家中,“享受一顿丰盛的晚餐”,让肚饥难耐、异乡思亲的他倍感亲切和关爱。而竺校长给他的每一封私人信件,都署名“友生竺可桢”,个中流露出的谦谦君子风度,爱生如子真情,更是让后来远赴北美的他铭刻心头,没齿难忘。1985年,马国钧以一首小诗“哲人日已远,典型在夙昔。风檐展书读,古道照颜色。”低徊俯首,心向往之,表达对竺可桢校长无尽的思念之情。

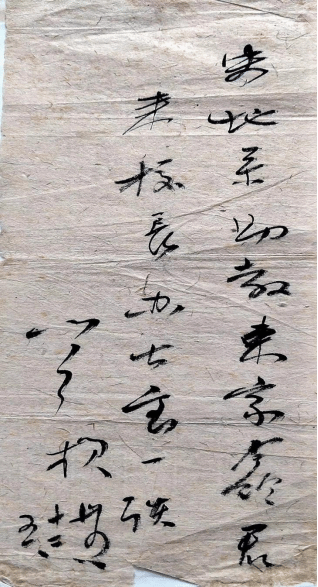

同样,1945年12月5日,竺可桢校长亲笔签名的一张便条“史地系助教束家鑫君来校长办公室一谈”,让刚留校任教的束家鑫好生感动。这“一谈”是否谈成,谈些什么,不得而知。但这张便条却让后来成为气象学专家的束家鑫珍藏了一辈子,还作为传家宝,传到他儿子、任教于华东师范大学的博士生导师束炯手中,保存至今。

从1962年9月起,来到中国科学院,长期给竺可桢校长担任秘书的沈文雄,在《看云舒云卷》一书的“序言”中,充满崇敬的写道:“在某一方面或某些方面像竺可桢的人才有,而且不少;要方方面面都像竺可桢,学问高深,品德上乘,作风踏实,坚持博爱精神的学者就不多见了。”

回首浙大西迁遵义办学七年,竺可桢校长日常生活中的“依稀前事”,深感“学问高深,品德上乘,作风踏实,坚持博爱”,既是对他人生轨迹的集中概括、中肯评价,也是他人格魅力的真实写照、真情颂扬,足以叫人“永忆弗谖”。对沈文雄文中发出“时代需要更多的竺可桢”的呼喊,极具同感,深有共鸣。

主要参考文献:

《竺可桢全集》(6—10卷),上海:上海科技教育出版社,2005年12月至2006年12月陆续出版。

《竺可桢诞辰百周年纪念文集》,杭州:浙江大学出版社,1990年2月第一版。

《看云舒云卷》,竺可桢著,沈文雄编,天津:百花文艺出版社,1998年4月第一版。

《浙江大学在遵义—档案综述》,浙江省档案馆、贵州省档案馆、遵义市档案馆编,北京:中国文史出版社,2021年11月第一版。